- お勧め

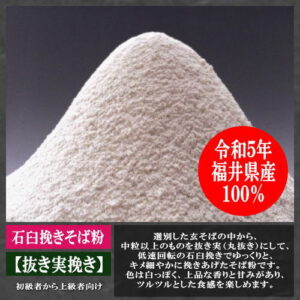

福井県産のそばは、粒の大きさは小粒であるが、しかしながらその分実が締まっており、味わい深く、香り高い、そして品質の高さが認められています。

そば粉の良し悪しは原料となる玄そばの質が大きく関係してきます。そんなそば粉の原料となる”玄そば”から自分たちが関わることで、福井のそば粉の質をさらに追求したい。そういう思いから、福井県内各産地からの仕入れ以外にも、自社栽培管理によるそばの生産管理から乾燥・調製作業も自社施設にて手掛けています。

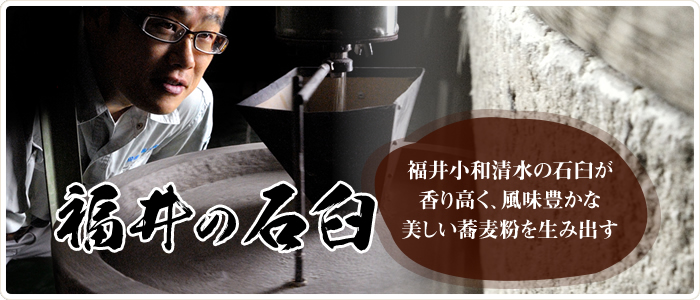

福井県福井市(旧美山町)の小和清水は江戸時代の初期より石臼の産地として知られておりました。その石質は小粒な福井のそばを挽くのには最適であり、非常に質の良い硬度と緻密な組織を持っています。

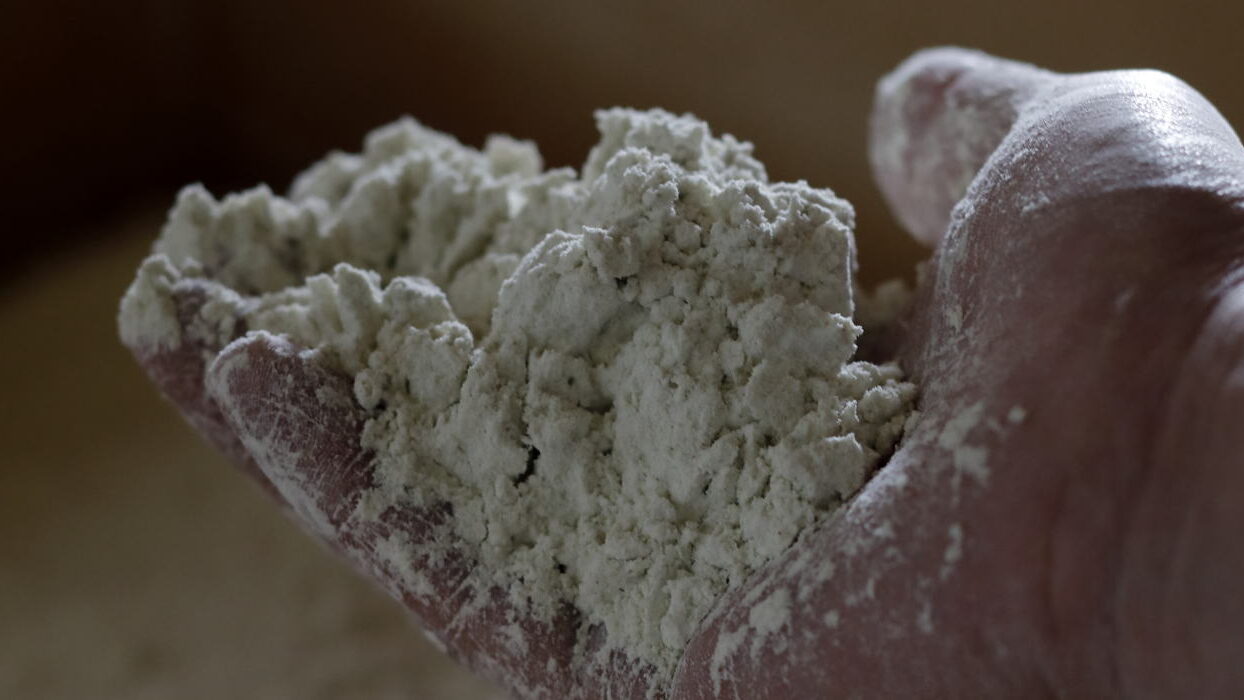

当社で使用する石臼は、十数年かけて福井県内を探し続けて入手した年代物。石臼が使われなくなってから既に半世紀以上、もしくはそれ以上経過してるのかもしれない深い眠りについていた石臼です。その石臼に再度命を吹き込む「再生加工」と「目立て」を行い、再び目を覚ました石臼で挽いたそば粉は、キメが細かくしっとりとしていて、食感の良さや風味の良さを得ることができます。

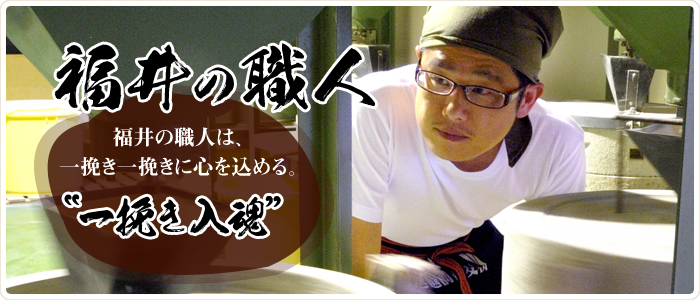

玄そばの状態や、季節や時期による気温・湿度の変化まで考慮。挽く工程からふるいにかける工程まで、福井の粉挽き職人が五感と経験を頼りに状態を見守り、丁寧に製粉しています。

ゆっくりと回転する石臼で挽けるそば粉の量は、一時間で約2kg程度です。製粉前の玄そばの精選前処理から製粉後の仕上げふるい作業まで、全て挽き職人が手がけていますので、一日に挽くことのできるそば粉の量は限られてきます。それでも、石臼挽きでの挽き職人の手仕事にこだわっています。福井の小さな粉屋は、大量製粉される「製粉工場」ではなく、一挽き一挽きに入魂する「製粉工房」です。

2024.02.20(火)

いつもふくい越前の小さな粉屋「増田そば製粉所」をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。本日サイトのリニュアル作業が完了しました。今後とも何卒ご愛顧の程お願い申し上げます。

2023.11.12(日)

令和5年産福井越前「秋の新そば粉」の販売開始いたしました!いつもいつもふくい越前の小さな粉屋「増田そば製粉所」をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。